探寻古城余韵

聆听阡陌之声

兰溪是一座富有诗意的城市,兰江的水脉里滴满了文人的墨汁。“兰江水清千顷强”“金华山高九天半”……陆游、杨万里、刘伯温、王守仁、郁达夫、戴望舒、秋瑾等都曾在这里留下脍炙人口的名诗佳篇。而古城就像是一方砚台,盛满了数百年来兰溪水陆商埠兴衰沉浮。

沿江堤漫步,登上西门城楼,便抵达古韵悠悠的斑驳古城。穿过弯弯绕绕的窄街小巷,映入眼帘的是一座庙宇,门前座落的石碑上镌刻着“兰溪药皇庙”几个行云流水、刚劲有力的大字。

兰溪自古商贾云集,是当时最有名的中草药集散地,中医药文化源远流长。据了解,兰溪的中医药文化在南宋便孕育而生。1919年,当时的兰溪知县盛鸿焘先生,为了更好的培养名医,弘扬中医药文化,设立了兰溪中医专门学校,1920年邀请了上海的张山雷先生到兰溪来担任教务主任。由此,中国中医教育从传统走向了现代。从药皇庙走出的556名学生也在祖国大地以及东南亚各处,开启了他们济世救人、造福苍生的一生。

在药皇庙,还有一个还原百年前兰溪商埠文化盛况的微缩模型。据介绍,模型背景为一张老照片,是英国女作家罗安逸1912年第二次旅居兰溪时拍摄。“曾有研究学者细数过,船只多达1300多艘,足见兰溪商贸之繁荣。”

有人说,城隍庙是中国古时“城市文化”的一个缩影,城隍庙当中的城隍爷,就像是一位守护神一样,保佑着每一个地界的黎明百姓们。兰溪城隍庙历史悠久,规模虽然比金华、汤溪的城隍庙略小一点,但在区域内素负盛名,百姓崇敬。

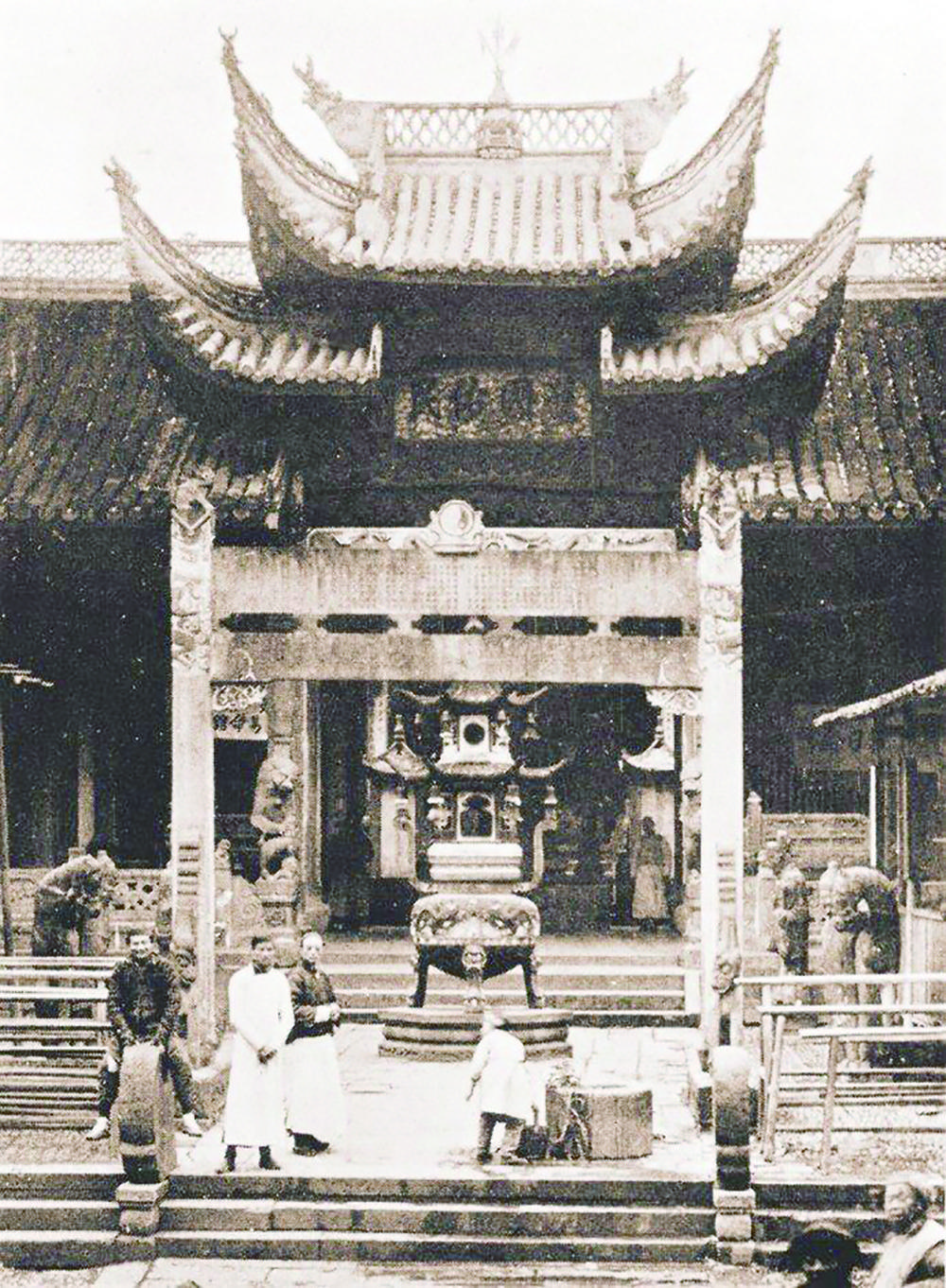

城隍庙始建何时已无从考证,我们只能从文书上的记载与口口相传的故事中,掀开其神秘面纱一角。清《康熙兰溪县志》载,宋崇宁四年(1105)曾重修,元明清多次大修,清咸丰年间被毁。现存的城隍庙为同治二年(1863)重建,本由五间三进组成,后有寝殿,用材大气,气势宏伟,雕刻精美。头门、前殿已拆,后宫夷为操场,现仅存中殿。据知情老人说,城隍庙前殿大约毁于上世纪60年代,后殿被毁时间不明。

围绕兰溪城隍庙,百千年来,各种奇闻异说,不一而足。传闻,明天启五年,福建莆阳人王家彦调任金华府兰溪县令。闻说兰溪乃贫困山区,地瘠民薄,临行前,王家彦立志清明为官,为民办事,表达了“此去只饮兰溪一杯水”的为民情怀。

到了兰溪之后,王家彦立即带衙役下乡,视察民情。发现县城残破不堪,百废待举,水利失修,民生凋敝后,他果断革除弊端,减轻赋税,尽献家资,大兴水利设施,清理护城河,修葺旧城墙。官绅富户们见县尹如此以身作则,关爱民生,纷纷慷慨解囊,兴办公益。几年间兰溪面貌大变,人人称颂王家彦是大清官。熹宗皇帝嘉其惠政,奖撰刑科给事中,转户科左侍郎,复转都给事中,崇祯间晋大理寺丞,升太仆寺少卿,后拜右司马。

王家彦丁忧回乡时,特地取道兰溪,将火官大帝爷分灵供奉于莆田城关王氏宗祠内。此后,家乡人把火神爷看做是王家彦的化身,俗称“蒲府大人”。民国时期再次分灵供奉于当地寺庙。

如今,兰溪城隍庙位于延安路小学内。穿过第一幢教学楼,可看到城隍庙的中进,白墙黑瓦,悬梁牛腿雕刻的栩栩如生,似乎能够想象当年庙前街,人山人海、香火不断的样子。

纵览兰溪古城,探花巷、彩衣巷、绣衣巷、忠锡巷、风筝巷及曲巷,章懋故居、胡应麟故居等名人遗迹,都有其代代流传的民间的故事和传说。一大方的明清建筑群,蕴藏着先人的智慧与创造的力量。置身其中,可以近距离接触千年古城深厚的历史积淀。

本版文字 记者 蒋宇欣