“诸葛氏”的三副对联

前不久,“三江口”曾在《中医市集何以“出圈”》一文中,介绍了兰溪中医药文化的深厚底蕴及其浓厚的传承氛围。

历史上,兰溪不但中医名家辈出,而且全市从事药材经营者众多。据记载,明清时,兰溪人在全国各地开设的药店超500家,从业人数达5000人以上。而这当中,又以兰溪诸葛村的诸葛氏居多。据统计,诸葛村经营中药业四代以上的“中药世家”就有16家。

是什么力量支撑着诸葛药业在数百年间立于不败之地?除了“不为良相,便为良医”的家训之外还有什么?我们不妨从诸葛药店里的三副对联中试着去解读。

第一副对联:松径云深芝田露润,杏林春暖橘井泉甘

这副对联上联说的是深山密林里培养出的名贵药材,下联说的是医德高尚医术精湛的好医生。拥有此两物者,则能保证药到病除。这是诸葛药店的专业精神所在。

或许很多人不知道,这副对联里藏着两个典故。一个是“杏林”的故事,典出三国时期的道医董奉。据说,董奉居于山间,为人治病,从不收钱,却要求人在山上种树,凡病重者种杏五株,病轻者种杏一株。就这样过了十年,满山遍野都是杏树,一共有十万余株。杏子成熟了,董奉也不卖,想吃的都可以来摘,但要拿一些粮食来换,于是粮食一下子就堆满了仓库。他又用这些粮食去救助穷困之人。如此反复,“杏林春暖”便成了医德高尚、医术精湛的代名词。

另一个是“橘井”的故事,典出西汉年间的苏眈。相传有一年瘟疫横行,民不聊生,一片“千村薜荔人遗矢,万户萧疏鬼唱歌”景象。当时,家境贫寒的放牛娃苏耽看在眼里,急在心里,他在入深山采药过程中得道人指点,用院子里的井中甘泉煮橘叶水喝,竟然控制住了疫情,并慢慢地好转了。一传十,十传百,全村人都被橘叶水治好了,大家都非常感激他,称他为“苏仙”。后来,“橘井泉甘”也就成了对神奇医药的美溢之词了。

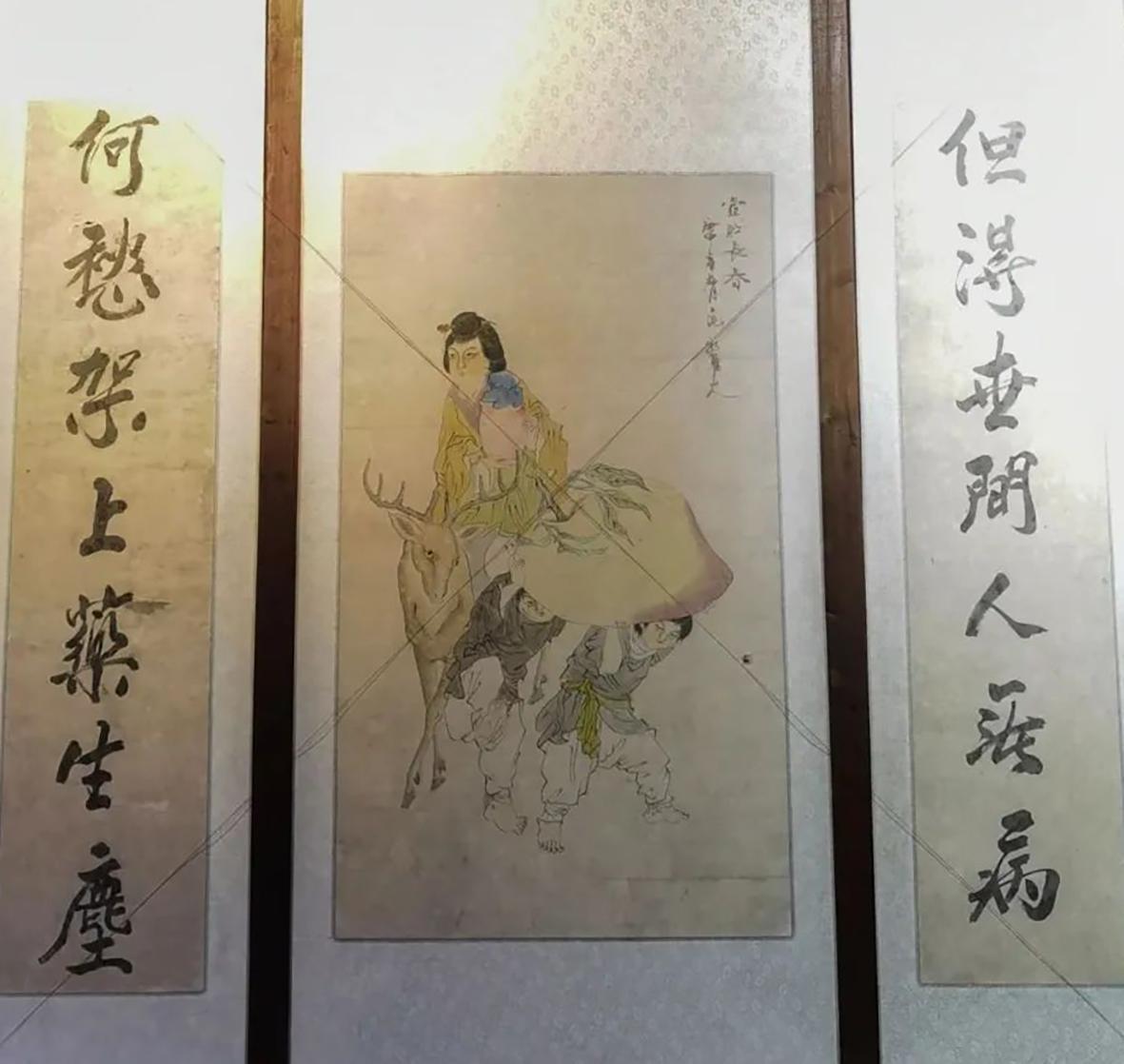

第二副对联:但得世间人无病,何愁架上药生尘

意思一目了然,说的是,只要这世上大家都没有病,哪怕我药卖不出去也无妨。这是诸葛人开药店“医者仁心”的职业道德。

凡是开店的都希望自己生意兴隆。以前,大多数店铺都会把“生意兴隆”这四个字悬挂在堂前,惟独有两个店是不能挂的,一个是棺材铺,一个是药材店。你总不能许愿让人多得病、多死人吧?像现在有的医药公司、药店、医院动不动就以业绩为荣,未必就是好事。甚至有医院堂而皇之在门口电子屏上打出“热烈祝贺本院营业额突破多少多少”展示“业绩”,结果被网友发到网上,引来铺天盖地议论,弄得声名狼藉。

诸葛人开药店崇尚“仁”字当先、“利”字居后。来药店看病,可以先吃药后付钱。凡药材批发也是先发货后结账,有的甚至把账单给客户,每次发货自己记,年终时一起结算,从来不担心漏单,或赖账收不了钱。

对于员工的素养,诸葛氏药店的要求也很高,什么话能说,什么话不能说,都有严格的店规,违者即罚。诸葛氏认为,看病的要懂药理,制药的要懂医术,看病吃药,前后关联,维系生命安危,来不得半点马虎。

第三副对联:修合虽无人见,诚心自有天知

这一联说的是诚信。“修合”指的是中药炮制的加工过程。诸葛药店一般都是“前店后场”的布局,药材的加工一般都放在后院的工场里,外人一般难以看见。

那么,是不是可以因为看不见而动手脚呢?比如,制首乌须与黑豆九蒸九晒方,要是遇上不良药商,反正没人看见,干嘛非得蒸九次,八次可不可以?六次可不可以?三次可不可以?反正又吃不死人,疗效不佳么,多吃几次,还可以多赚点钱,岂不一箭双雕?诸葛氏却说,不可以。他们认为,做药要凭良心。如果卖了假药劣药,置良心何处?凡中药材从洗、泡、切,到碾、磨、晒,再到煨、炒、炙等加工炮制过程,每一个环节都要严格按要求执行,不得马虎。所以,大家也把中药业叫做“良心饭”。

诸葛天一堂药业的品质是路人皆知的,特别是一些名贵药材,绝不允许半点伪劣掺杂。比如,百补全鹿丸是天一堂独特名贵药丸,每次制作前,店里都会选取健壮的雄性梅花鹿,关在笼中,角带金花,放在店中停放一周,让路过行人都来参观,眼见为实。择日宰杀时,还要张贴公示,披红挂彩,抬鹿游街,以示货真。再由熟练师傅经煮膏、配料、炼蜜、制丹等过程,制作成形。

相传,有一盲人误入别店购了全鹿丸,店主出示后,他拿手一摸,用鼻一闻,便知不是天一堂的药,连忙退出。别人问他如何识别,他答道:“香气不钻鼻,触手无粘性。”

“天一堂”不但用药道地,制作精良,在配方时还进行药物分包,以便于检测,并分别附有煎服说明,其体贴细微,堪称典范。民间有传:“不吃天一药,死了喊冤枉;吃了天一药,死了没办法。”

不仅“天一堂”如此,凡诸葛氏开的药店皆如此。每一家药店的堂前都会挂着这三副对联,许多社会名流都曾给诸葛药店赠过类似“诚心济世”“名高扁鹊”之类的匾额,对诸葛氏药店大加赞赏。

正是诸葛氏对这三副对联的精神的不折不扣践行,才有了百年药业的传承,让“不为良相,便为良医”的遗训传为美谈。这其中蕴含的深意,对后人创业也是一种很好的教育与启发。

执笔 陈兴兵

扫一扫

码上听《三江口》