门额里看兰溪

门额,就是老房子大门上方写着大字的横幅。这是我国传统建筑中颇具特色的存在,它融书法艺术、建筑艺术、雕刻艺术于一体,向人们传递着特有的中国故事。

兰溪的门额,有的是用青砖烧好之后拼贴而成,非常精巧,极具匠心;有的是在整块的青石上阴刻或阳刻,笔意刀功,十分了得;有的则直接用墨写上的,简简单单,书香十足。

今天,我们就通过兰溪的门额,揭开历史的厚重面纱,开启奇妙的时光之旅,获取丰厚的文化滋养。

兰溪的门额,传承着诗意的经典

一方山水一经吟咏,如典籍一样具有了传承诗文的意义,后代即可借这一处“山水”与前人“今古相接”,诸如天姥山、玉门关。而门额则更近了一步,它是自己祖辈与后人的“今古相接”,让两代不同时空的人在思想上产生碰撞。

游埠裘家村有一方门额,上书“咸与维新”,意为此处一切都将除旧更新。这四字出自《尚书·胤征》:“天吏逸德,烈于猛火,歼厥渠魁,胁从罔治。旧染污俗,咸与维新。”《尚书》是我国古代五经之一,其他四经分别为《诗经》《礼记》《易》《春秋》。

裘家村在古代也叫裘家堰,名字曾出现在《徐霞客游记》里。在游记中,徐霞客说自己曾在裘家堰宿过一晚,看到不少小船卸货沿着小溪运送。在这个地方新建了房屋,写下“咸与维新”,除了寄托新房新气象之外,自然可以让人联想到对这个小村子的希望。而今的游埠,不正应和着这四个字吗?

还有永昌街道童山村下朱井头的“敦典崇礼”额,语出《礼记·中庸》,社峰村的“坎离既济”额,源出《周易》,女埠街道渡渎村的“日升月恒”语出《诗经·小雅》等,都在无言中传达着诗意的经典。

兰溪的门额,彰显着先辈的荣耀

祖辈与后人“今古相接“的另一种表现形式,就是后人对先辈荣耀的景仰。这种景仰,让门额成了彰显先辈荣耀的载体。

兰溪不少吴氏聚居的村落都有一方“三让遗风”的门额,这当中有一个流传了很久的故事。

《史记》卷三十一《吴太伯世家》是这样记载的:吴太伯,太伯弟仲雍,皆周太王之子,而王季历之兄也。季历贤,而有圣子昌,太王欲立季历以及昌,于是太伯、仲雍二人乃奔荆蛮,文身断发,示不可用,以避季历。季历果立,是为王季,而昌为文王。太伯之奔荆蛮,自号句吴。荆蛮义之,从而归之千馀家,立为吴太伯……太史公曰:孔子言“太伯可谓至德矣,三以天下让,民无得而称焉”。

这个吴太伯,就是春秋吴国的始祖。以这四字为内容的门额,最难辨识的在永昌街道社峰村,字体似大篆,又杂以异体,极为新奇。

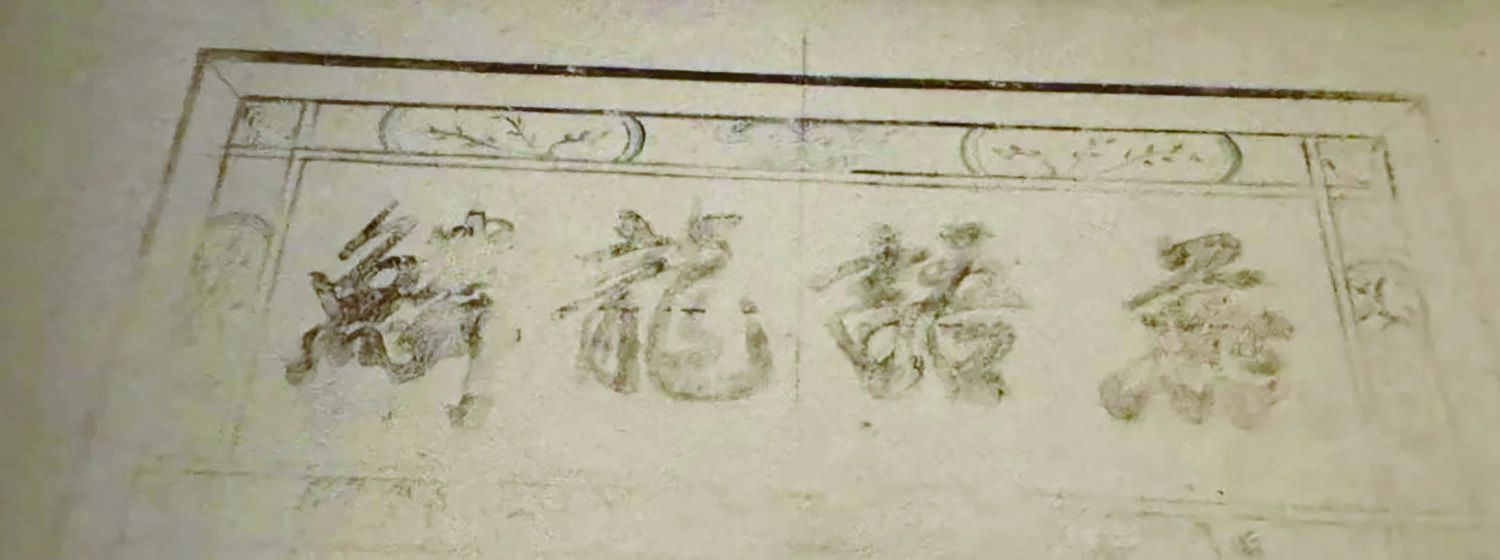

兰江街道映月村西郊村“燕语龙鳞”的门额,也有故事。《诗经·小雅·蓼萧》:“燕笑语兮,是以有誉处兮。”郑玄笺注里说,燕笑语兮,就是“天子与之燕而笑语。”用现代汉语来说,就是与皇帝一起宴饮叙谈。龙鳞,指的就是皇帝的衮服、龙袍。据传,西郊村高氏先祖高琼有孙女,名叫高滔滔,治平二年(1065)被宋英宗册封为皇后,高氏后人以“燕语龙鳞”题写门额,就是为了纪念她。

除此之外,诸如“东华近日”“棨戟家声”“乡会联捷”等门额,都能看出后人因先辈荣耀而产生的骄傲。

兰溪的门额,描绘着如画的江山

兰溪人都知道,夏李村是李笠翁的故里。李渔在夏李村生活的这段日子里,修建了李渔坝、兴建了伊山别业、且停亭。

时光静静地流淌了四百多年,如今,李渔坝依然在发挥着灌溉的作用。坝前的流水柔绵如锦,映照着水上方的绿树蓝天,和着“名乎利乎,道路奔波休碌碌;来者往者,溪山清静且停停”的吟诵,让这方山水有了别样的风采。

在夏李村里,有一方颇为奇特的木质门额,上面题写“山川环秀”四字,正是主人对所居之地山河秀丽的赞颂。

无独有偶。在黄店镇朱家邵坞村,有一方“四围山色”的门额,恰如其分地写出了邵坞村被四面青山围绕的景致。据村里老人讲,他们村原本叫绕坞,因为村子呈五马绕桩形,村口小山为桩,周围五座山峰为马,整个村子就包围在群山之中,故而得名绕坞。后来登记村名,因邵、绕两字方音接近,不知何时被误写成了邵坞。

还有“南峰拱秀”“西山雪影”“山水临流”“山明水秀”等门额,无不蕴藏着别样的景致,仿佛让人置身于山水之间。

兰溪的门额,凸显着主人的襟怀

兰溪历代人文荟萃,自唐咸亨五年建县以来,历经宋元明清,人物之盛冠乎浙东。兰溪乡间对读书的渴求异常强烈,“穷则独善其身,达则兼济天下”的观念深深潜入了这方水土。

唐刘禹锡的《陋室铭》云:“斯是陋室,惟吾德馨。”类似这种思想的门额,在兰溪亦不在少数,它们体现了兰溪人开阔的胸襟和非凡的气度。

如马涧镇社何村的一方门额,就直接引用了“惟吾德馨”。类似的还有“人淡如菊”“爰得我所”等。最有意思的是,柏社乡洪塘里村的一组门额“仁寿山”“智乐水”“吟风玩月”。前两方门额源自《论语·雍也》,原文是“子曰:‘智者乐水,仁者乐山;智者动,仁者静;智者乐,仁者寿。’”大致意思是,智慧的人乐于像水一样,仁义的人乐于像山一样;智慧的人懂得变通,仁义的人心境平和。后一方门额则出自宋代朱熹《伊洛渊源录·濂溪先生》:“明道先生言,自见周茂叔后,吟风弄月以归,有‘吾与点也’之意。”所谓“吾与点也”,来源于《论语·先进·子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》篇,或许很多人对此都有印象。孔子赞赏曾皙观点的原因,是曾皙描绘的“春服图”符合孔子重视礼乐教化的思想主张,比起其他三者更为高雅。

一方门额,一段历史,一种力量。散落兰溪各地的门额,诉说着光阴的故事,承载着历史的记忆,传递着文明的力量,为我们不断推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展提供了丰厚的滋养。

执笔 朱之辉