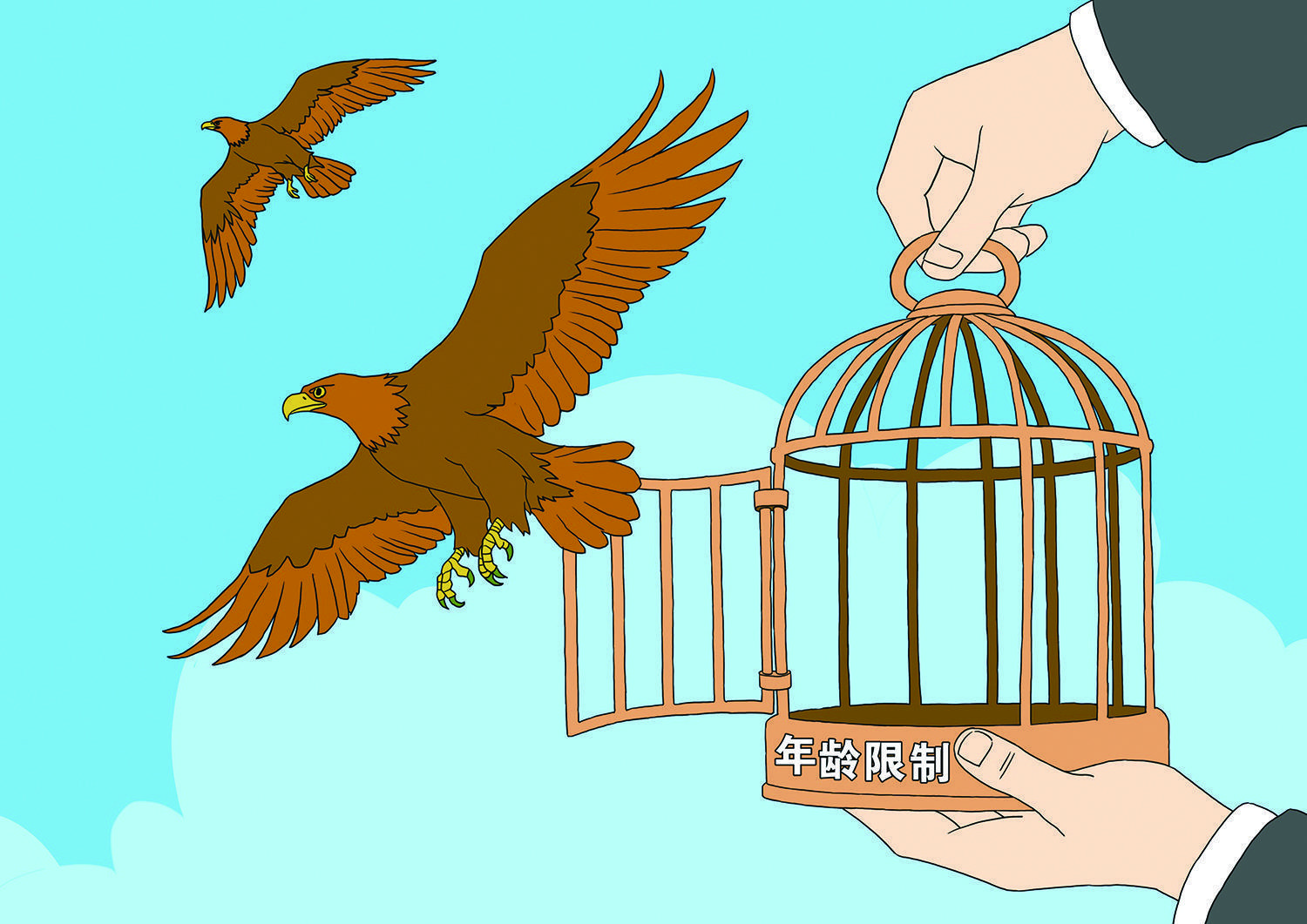

“年龄松绑”释放的信号

10月14日,2026年“国考”公告的发布,让“35岁考公上限”彻底成了过去时——报考年龄放宽至38岁,应届硕博可延至43岁。

从地方试水到国家定调,这场“年龄松绑”绝非数字游戏,背后藏着对人才价值的重新审视,更预示着就业市场的生态之变。

(一)

今年的“国考”调整,实则是各地实践的“集大成者”。

公告明确,一般报考者年龄上限从35岁提至38岁,应届硕博再放宽5年至43岁,较去年均增加3岁。追溯源头,这是对渐进式延迟退休政策的精准呼应。

放眼全国,这场“破冰行动”早已悄然展开。四川、上海已将执法类公务员年龄放宽至38岁,山东、贵州部分事业单位甚至敞开45岁门槛。而浙江的脚步更显扎实:杭州市临安区卫健系统引进人才时,“特别优秀者可放宽至50岁”的条款曾引发热议,西湖区还用AI技术为大龄失业人员精准画像、对接岗位。从基层岗位到专业技术岗,从“省考”到“国考”,一道曾困住无数人的“年龄墙”,正在悄然解构。

(二)

这场改革释放了哪些信号?

释放存量人才,激活年龄红利。35岁以上群体绝非“职场边缘人”。他们带着多年行业积累的实践智慧,既懂基层痛点,又善风险预判,这些沉淀绝非年轻求职者短期内能替代。“国考”放宽年龄,本质是把“年龄标签”换成“能力标尺”,让那些曾因门槛望而却步的实干者,有机会把经验转化为治理效能。

现代社会,人才的成长周期正在发生深刻变化。随着教育年限的延长和知识更新速度的加快,每个人的成长轨迹更加多元化。有的人年轻时便崭露头角,有的人则需要更长时间的积累才能绽放光彩。一个包容的社会,应当允许不同的成长节奏,给予每个人公平的发展机会。

呼应退休改革,衔接政策导向。渐进式延迟退休正在推进,就业端的年龄限制本就该同步调整。“国考”的“年龄松绑”恰似纽带:一边衔接“延迟退休”的国家战略,另一边打通“人才使用”的“最后一公里”。这不是简单的政策配套,更是构建“全龄就业”体系的关键一步。

从经济学的角度看,人力资源的开发应该贯穿整个职业生涯。如果将35岁作为公务员招录的终点线,无异于将大量经验丰富的人才排除在公共部门之外。这不仅是个人的损失,更是整个社会的损失。特别是在治理现代化要求越来越高的今天,更需要各种背景、各种经历的人才加入。

破除就业偏见,彰显社会包容。长期以来,“35岁焦虑”弥漫在求职市场,连环卫、保安岗都曾设年龄壁垒。公务员作为公共部门率先“拆墙”,好比投下一颗“示范石子”——正如浙江启用银发人才智库、助力共富项目那样,当全社会都放下年龄执念,每个年龄段的劳动者才能各展所长。

这种包容性的意义远超出就业市场本身。它体现的是一个社会的成熟度,是对个体价值的尊重,也是对人才成长规律的顺应。当我们不再用简单的年龄标准来评判一个人,而是关注其实际能力和潜力时,这个社会的人才活力才能真正迸发。

(三)

破局之后,更要筑好舞台。

政府引领,构建全龄友好人才生态。浙江的实践已给出方向:既要像“省考”那样精准放宽基层、高知岗位年龄限制,也要如西湖区般搭建精准帮扶平台。更关键的是,要清理隐性年龄歧视政策,让年龄松绑从特殊优待变成普遍准则,真正构建“人尽其才”的生态。

企业跟进,重塑人才评价标准。公共部门的示范效应,该转化为企业的自觉行动。那些抱着“年轻人性价比更高”的短视思维,终究会错失有经验的骨干力量。浙江企业不妨学学银发人才服务中心的思路,用“能力评价”替代“年龄筛选”,让每个劳动者都能找到舞台。

社会赋能,营造终身发展环境。破除年龄焦虑,光靠政策不够。浙江成立的银发人才服务团、开展的精准就业帮扶,正是在做赋能文章。当终身学习通道更畅通、适老岗位更充足,“3岁”自然会从“职场休止符”变回“新起点”。从浙江率先在“省考”中放宽年龄限制,到全国层面的政策落地,这一步步探索,正在消解“35岁焦虑”的社会痛点,重塑“英雄不问出处,贤才不问年龄”的就业生态。

毕竟,真正的人才评价标准,从来都不是年龄数字,而是永不停歇的奋斗姿态与实实在在的能力贡献。

执笔 吴金泓