“兰溪开国”铜印传奇

清光绪三十二年(1906年),兰溪水亭乡古塘村有村民家取土筑墙时,挖到一枚古代铜印,被正在干活的泥水匠捡走。第二年九月,古塘村绅士徐韶获悉后,把铜印购回。

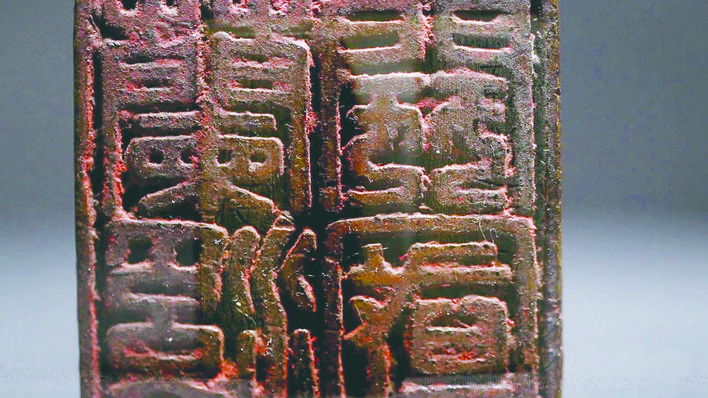

该铜印是宋孝宗赐给古塘村徐氏先祖徐良能的爵印。印高3厘米,面宽4.8厘米,重280克。印呈正方形,长扁形钮,正面刻有“兰溪开国”篆体阳文,背面右侧刻有“乾道七年十”,左侧刻有“月日使□”,印边有一小孔,完整。印文“兰溪开国”,是“兰溪开国男”的简称。“兰溪”是食邑之名,“开国男”是爵位之名。“乾道七年”,即公元1171年,距今八百多年。

宋朝的爵位制度比较复杂,其爵级并非是固定不变的。神宗朝把爵位定为九等,哲宗朝又改为十等,其爵名在南宋时期亦屡有变化。按爵位制规则,授爵同时授食邑,开国男是食邑三百户。但宋代的食邑是虚的,其所谓的食邑若干户,并不是实际的赋税收入。只有食实封才有赋税收入,但到了南宋也变成虚数。“食邑三百户”的开国男,虽然是爵位之末,但这是从五品之爵,具有较高的政治待遇,一般官员是难以企及的。

徐良能(1103~1174年),字彦才,兰溪古塘村人。宋崇宁二年(1103年)出生,绍兴五年(1135年)进士,授迪功郎,起先担任严州司户参军、明州司法参军、舒州宿松知县、湖州安吉知县等职务,所到之处,政绩斐然,深受宋孝宗赏识,升任监察御史等要职。晚年封兰溪开国男、食邑三百户,授龙图阁待制、提举江州太平兴国宫。淳熙元年(1174年)去世,葬兰溪县太平乡界岭。

徐韶是徐良能后裔,他购回“兰溪开国”铜印后,专门写了一篇《喜得祖印记》,记载该铜印出土始末,并载入民国三十五年(1946年)续修的《古塘徐氏家谱》中。

《喜得祖印记》原文:“按是印出土,实可传奇。吾族有掘土筑墙者,从一角直下,约深丈许,见灰沙地一层。又深丈许,仍灰沙地一层。再下第三层,则直砖铺砌,平坦鳞叠,较培德厅前之前塘(塘名)且加深焉。知世界沧桑,是地已三经兵燹矣。其印即于是处掏出,被泥司拾去,至第二年九月为余购得……”

古塘村徐华喜先生是笔者姨父,他对于古塘村的人文历史如数家珍。为探秘这段往事,近日,他专门带笔者到古塘村查看家谱,并进行实地考察。

考察时发现,培德厅后面的凤山腰上有一方平地,以前是废弃的老屋基而成的菜园。平地的西侧是陡峭的山崖,高度大约一丈左右。从平地到山脚,高度也是一丈左右。可见《喜得祖印记》记载的“从一角直下,约深丈许……又深丈许”,应该是指“从一处山崖的顶端直下,大约一丈左右……又往下一丈左右。”再结合家谱所载可知,这里是宋代的竹林书院所在地,又是古塘徐氏最早的聚居地,因而“兰溪开国”铜印的出土地点,应该就在培德厅后面的凤山脚下。

铜印当初就珍藏在凤山脚下的某栋房屋中,该房屋铺有青砖地面,后来由于兵燹、年久失修等因素,房屋被毁,铜印被埋在废墟之中。再后来,废墟上又建立房屋,该房屋有石灰沙地面,之后历经沧桑,再次被毁,因而在光绪三十二年(1906年)挖土时,先挖到石灰沙地面,再挖到青砖地面,并出土铜印。房屋有青砖或石灰沙地面,说明房屋的质量较好,建房时家境相当不错。古塘徐氏是“大宋龙图第,江南世禄家”,当然有条件建造这样的房屋。

古塘村是一个名副其实的千年古村,从北宋咸平六年(1003年)建村,到清光绪三十二年(1906年),有900多年的历史进程。这期间,宋代地基自然下沉,地基又位于山脚下,逐渐被山上滚下的砂石所掩埋。因而在光绪三十二年(1906年)挖到青砖地面时,青砖地面比培德厅前的水塘的塘面还低,是可以理解的。

购回“兰溪开国”铜印的徐韶是清末民初古塘村绅士,他生前两次主修过《古塘徐氏家谱》,并在民国二年(1913年)创立古塘村凤山小学。徐韶去世后,铜印传给其子徐渭三。徐渭三也是古塘村名人,他民国十九年(1930年)毕业于国立中央大学工学院土木系。古塘村现存的《古塘徐氏家谱》,就是民国三十五年(1946年)徐渭三主修的。

新中国成立后,徐渭三曾任浙江省水文总站站长等职务,1957年被错划为右派,回古塘村务农。1966年“破四旧”运动兴起后,徐渭三担心被铜印连累,就弃之于村南的红泥塘中。1968年,生产队在红泥塘挖塘泥时,挖到“兰溪开国”铜印,先交给大队长徐春富保管,之后交到水亭公社,公社又交到兰溪县文管部门,现存兰溪市博物馆,属国家二级文物。 (张晓敏)